与信管理業務

与信管理とは「この企業と取引しても大丈夫か」ということに加え、「この企業とはいくらまで取引額を増やしても大丈夫(焦げ付かないか」という判断を取引先ごとに設定・定期的に見直すことです。

● 支払能力のない取引先と取引を行うリスク

● 取引先として適切でない相手先と取引を行うリスク

● 相手の支払い能力を超えて取引を行い、商品・サービスを提供したにもかかわらず代金を回収できなくなるリスク(会社として許容できない信用リスクを負うリスク)

● 与信限度が守られないリスク

● 架空の売上や誤った売上が計上されるリスク

● 手続きのミスや処理漏れによって代金の回収が不可能になるリスク

● 長期滞留債権、または未回収債権が発生するリスク

信用取引に伴うリスクを未然に防ぐため、顧客の信用状態をチェックして、法令・商慣習に基づき債権の保全を図り、安全に債権の回収を図る一連の経営管理システム

① 取引の安全の確保と債権保全

② 不良債権の発生を防止し、発生時にはできる限り多くの債権回収を図る

| 与信管理 | 取引先の経営内容を継続的に的確に把握すること |

| 把握した内容をもとに、その内容および内容の変化に応じた適正な与信限度額を算定し、実現することかつ必要に応じて保全措置を講じること | |

| 与信事故が発生した場合、迅速適切な対応をとり貸倒損失額を最小限にすること | |

| 経営実態面の把握(経営者、商品、生産設備、販売先) | |

| 財務内容面の把握(財政状態、経営実績、資金動向) |

| プロセス | 業務内容 |

|---|---|

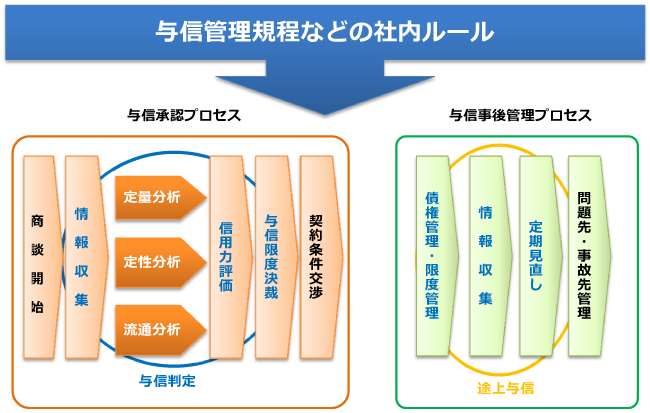

| 取引開始 | 取引先候補が現れると、取引先として妥当で、商談を進めてよいかをまず営業部門で調査する。 この場合の調査は、取引先を訪問する直接調査が原則。それと並行して管理部門にも調査を依頼。 |

| 情報収集 | 営業部門と管理部門は、取引先について多角的に情報を収集する。 取引先から入手できる情報と信用調査会社などの第三者から入手する情報、社内の取引履歴などの内部情報を調査し、調査結果をそれぞれ持ち寄って情報交換後、管理部門が総合分析。 |

| 信用力評価 | 管理部門は、入手した決算書や企業概要データなどの情報について分析し、取引先の信用力を評価。その分析には定量分析、定性分析、商流分析を用いる。 申請案件の是非について審議を実施し、必要があれば営業部門の直接ヒアリングなどをおこなって、さらに情報を収集し報告書にまとめる。 取引が妥当であると認められない場合は、営業部門と協力し調整を行う。 |

| 与信限度決裁 | 取引においては、社内規定にてその決裁者を決めておく。 決裁者は、取引における意思決定の責任者を意味する。 また、決裁者は営業部門の申請内容や管理部門の審議意見を参考にし、取引について決裁をおこなう。 決裁にあたっては、双方の主張を十分に斟酌し、会社の方針に基づいておこなう。決裁者は与信限度の決裁結果を管理部門に通知し、その通知に基づいて与信限度の登録を行う。この登録作業をもって与信判定が終了し、与信限度が正式に発効する。 |

| 契約条件交渉 | 取引開始の決裁が行われた後、取引先と決済条件についての交渉を行う。交渉がまとまれば契約を取り交わし、取引を開始する。 なお、決裁の際には取引先から担保を取得し、債権の保全を図ることが条件となっている場合は、その交渉も同時に行う。 |

| プロセス | 業務内容 |

|---|---|

| 債権管理・ 限度管理 |

売掛債権が期日通りに回収できているか管理 与信限度を設定している場合は、限度未設定や限度オーバー、限度の期限切れなどの限度違反の管理。 |

| 定期見直し | 取引先の信用状態は常に変動している。一度取り決めた取引でも、一定の時期を定めて見直しを実施与信承認プロセスにのっとって、与信限度の更新をおこなう。 営業部門、管理部門はそれぞれの情報収集、分析、蓄積に努め、重要な変動が起こった場合は、その都度情報を提供する。 |

| 問題先・ 事故管理先 |

不安情報等をキャッチして取引先の異変を察知した場合、直ちに情報収集を行い、管理体制を強化する。 取引先の信用力が低いと判断した場合は、担保の取得などの対応策を講じる。 取引先の倒産によって事故が発生した場合は、自社の債権ポジションを明らかにし、手続きを遅滞なく実施することで、被害を最小限に抑える。 |